【医業経営コラム】2025年度最新版_認定医療法人とは?

前回のブログでは「親子間承継」に関して解説しましたが、今回はその関連テーマとして「認定医療法人制度」を取り上げます。

医療法人の承継や事業継続を考えるうえで、この制度は非常に重要です。

特に、相続税や贈与税の大きな負担を回避できる可能性があるため、後継者問題で悩む医療法人にとって強力な選択肢となります。

本記事では、2025年9月時点での最新情報を踏まえ、認定医療法人制度の概要や活用メリット、注意点、そして実務的な進め方を分かりやすく解説していきます。

1. 持分あり医療法人の課題と制度誕生の背景

日本の医療法人制度は、かつて「持分あり医療法人」が主流でした。

これは医師や出資者が「出資持分」を持つ形態であり、法人が解散・退職した際には、その持分に応じて残余財産を分配できる仕組みです。

しかしこの制度は、現代の医療法人経営において大きな問題点を抱えています。

主な課題

• 相続税の課税リスク

持分あり医療法人では、出資持分が個人資産として相続税の課税対象になります。

たとえば、純資産が2億円で出資割合100%であれば、2億円が相続財産として課税されます。

医療法人の純資産が大きいほど、ご家族への相続税負担も重くなります。

• 払戻請求による資金流出

退職や脱退の際、出資持分に応じた払戻請求が可能です。

突発的な高額の資金流出は、医療法人の資金繰りを悪化させ、最悪の場合は経営破綻を招きかねません。

• 制度的な矛盾点

医療法人は制度上「剰余金の配当」を禁止しております。しかし、持ち分ありの場合は退社時の払い戻しが実質的な利益分配となってしまい、制度的な矛盾を抱えております。

これらの問題を解決するため、平成19年(2007年)の医療法改正で新規の持分あり医療法人設立は廃止されました。

しかし既存の持分あり法人は依然として多数存在し、2025年現在約6割が持分あり法人といわれています。

そこで登場したのが、認定医療法人制度です。

2. 認定医療法人制度とは?

認定医療法人制度とは、持分あり医療法人を「持分なし」医療法人へ移行する際の税制優遇措置です。

通常、持分を放棄して「持分なし」に切り替えると、その放棄分が「贈与」とみなされ、高額な贈与税が課税されます。

これが移行の最大のハードルでした。

しかし認定医療法人制度を活用すれば、一定の要件を満たすことで、以下の税制優遇が受けられます。

税制優遇の内容

1. みなし贈与税が非課税に

移行時に発生するはずの贈与税が課されません。

2. 相続税の課税対象から除外

認定後の法人は、相続時にも持分の評価額が課税されなくなります。

この制度により、税負担を大幅に軽減しながらスムーズに「持分なし」への移行が可能となります。

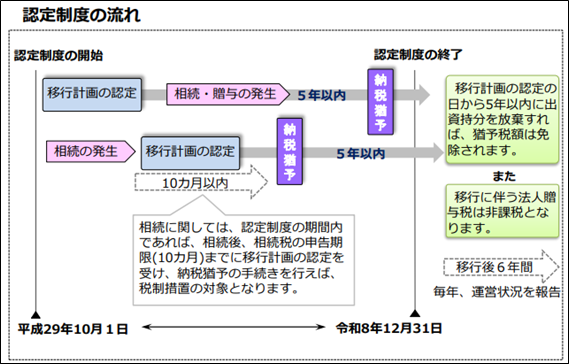

3. 制度の適用期限と最新の動き

現行制度では、2026年(令和8年)12月31日までに認定を受けた場合に税制優遇が適用されます。

しかし、持分あり法人はまだ全国に多く残っており、移行が十分に進んでいません。

そのため厚生労働省は、2029年(令和11年)12月31日まで制度を3年間延長する案を提示。

2024年11月28日に開催された社会保障審議会・医療部会で了承されました。

※現時点(2025年9月)ではまだ「案」の段階であり、正式な法改正はこれからです。

4. 認定を受けるための要件

認定を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。

認定要件

• 社員総会の議決があること

• 移行計画が有効かつ適切であること

• 移行計画期間が5年以内であること

• 法人の運営が適正であること

5. 認定後6年間の継続要件<運営に関する要件>

認定医療法人になった後も、6年間は認定基準を維持する義務があります。

もし違反すると、贈与税が遡って課税される可能性があるため、注意が必要です。

運営に関する要件

• 法人関係者に対し、特別の利益を与えないこと

• 役員に対する報酬等が不当に高額にならないように支給基準を定めていること

• 株式会社等に対し、特別の利益を与えないこと

• 有休財産額は事業にかかる費用の額を超えないこと

• 法令に違反する事実、帳簿書類の隠蔽等の事実その他公益に反する事実がないこと

• 社会保険診療等(介護、助産、予防接種等を含む)に係る収入金額が全収入金額の80%を超えること

• 自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準によること

• 医業収入が医業費用の150%以内であること

6. 制度活用のメリットとデメリット

メリット

1. 贈与税・相続税がゼロに

2. 払戻請求のリスクが消え、財務が安定

デメリット

1. 手続きが複雑で時間がかかる

2. 継続要件違反による取消リスク

3. 一度移行すると後戻りができない(不可逆)

7. 実務的な進め方

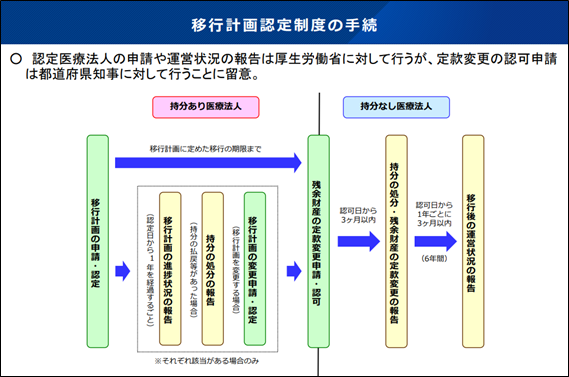

認定医療法人制度を活用するには、次の流れで進めます。

【持分あり医療法人での流れ】

①厚生労働大臣に移行計画の認定申請・認定

②厚生労働大臣に移行計画の進捗状況の報告

③厚生労働大臣に持分の処分の報告

④都道府県知事に持分なし医療法人移行の定款変更許可申請・認可

【持分なし医療法人移行後の流れ】

①厚生労働大臣に認可等の報告

②厚生労働大臣に運営状況の報告

8. まとめ:制度を味方につけて、未来の医療経営を守る

持分あり医療法人は、相続税や払戻請求という大きな課題を抱えており、事業承継の大きな障害になっています。

認定医療法人制度はこれらの課題を解決できる有効な制度ですが、制度活用には専門知識と綿密な準備が不可欠です。

特に、認定取得後6年間は厳格な要件を満たし続ける必要があり、導入後も継続的なサポート体制が重要になります。

当法人でも認定医療法人に関するご相談を承っています。

「うちの場合はどうすればいい?」といった段階でも構いませんので、ぜひお気軽に

お問い合わせください。

この記事を監修した人

【著者プロフィール】

呉 泰成(公認会計士・税理士・行政書士)|税理士法人Luca 代表社員

大手監査法人および医療専門会計事務所での経験を経て、2021年におうかん会計事務所を設立し、医療に特化した税務会計顧問、医療法人化業務、事業計画策定支援等のサービスを提供。2023年10月には税理士法人Lucaを設立。監査法人時代には、大手金融機関中心とした監査業務に従事し、IFRS監査、内部統制監査、アドバイザリー業務などにも携わる。医療専門の会計事務所では、開業医を中心に税務顧問業務、医療法人設立業務、M&A等を手掛ける。

税理士法人Luca案内|著者ご挨拶ページはこちら